Other Surgery その他手術

Entropion Surgery内反症手術01-眼瞼内反症

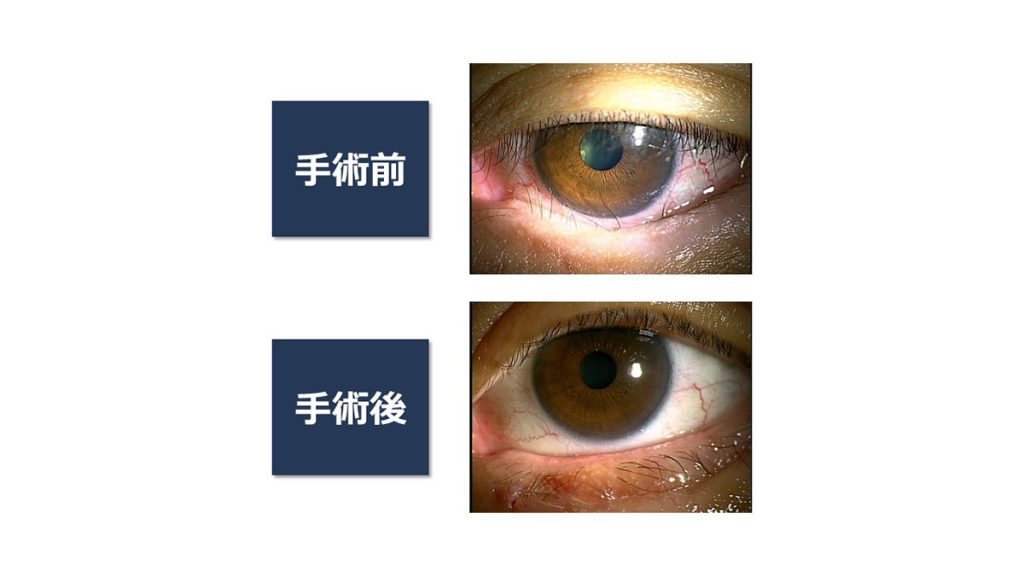

まぶたが内側に回転し、睫毛が眼球に当たってしまう状態です。

年齢とともに下まぶたを下方に牽引する腱(下眼瞼牽引筋腱膜)が緩むことによって生じます。

内反症の症状

- 異物感

- 充血

- 目脂

- まぶしさ

- 視力低下

睫毛の接触が軽度であれば定期的に睫毛を抜去して対応しますが、内反が強くなってしまった場合は手術が必要になります。

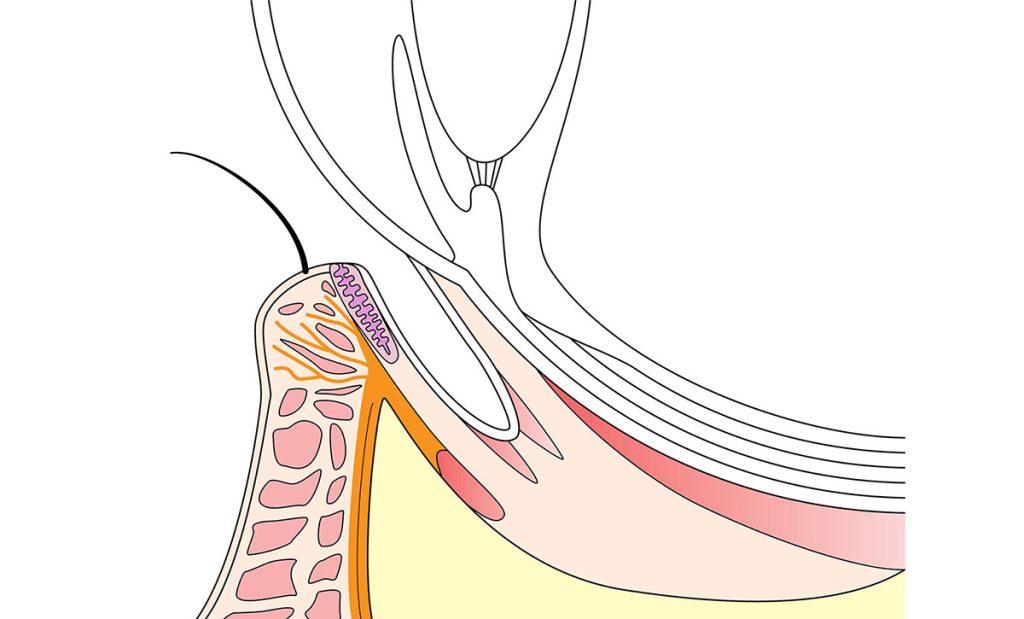

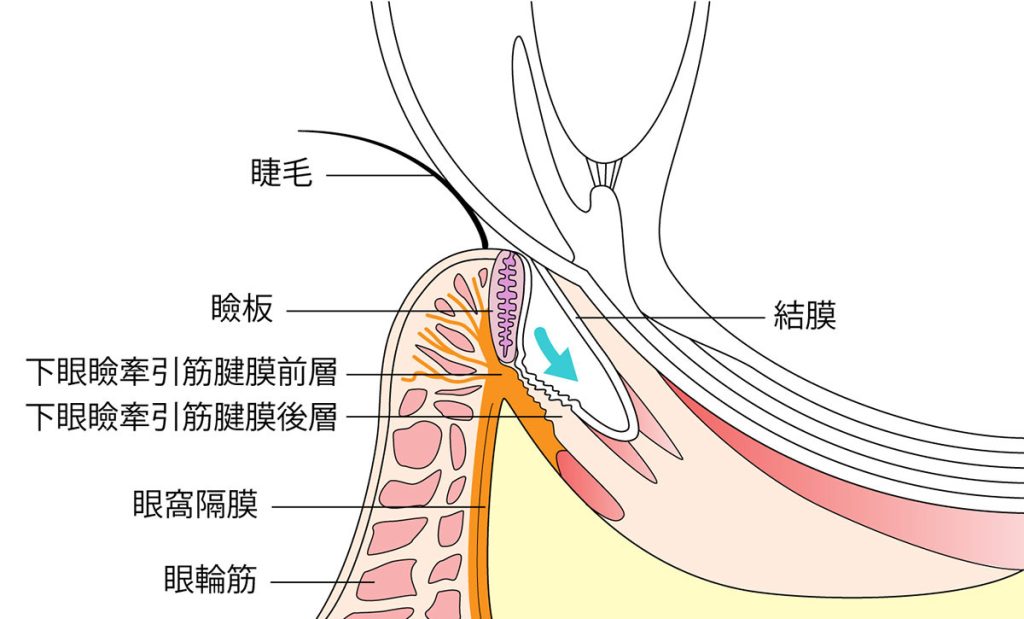

眼瞼内反症の手術

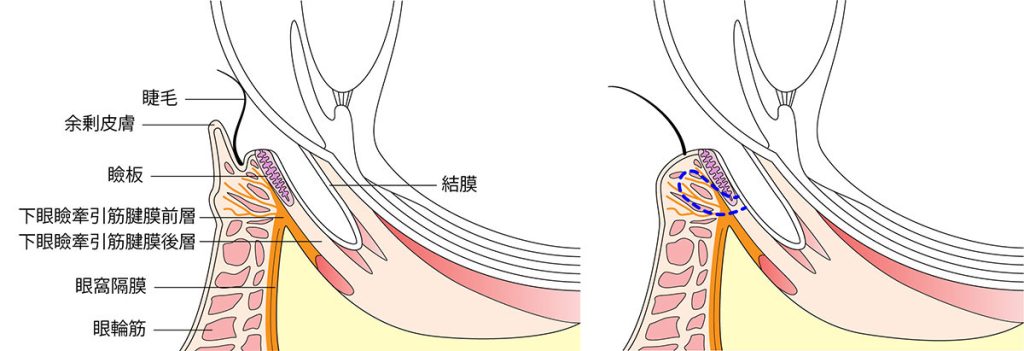

小沢眼科内科病院吉沢本院では下眼瞼牽引筋腱膜の前層と後層を結膜から剥離して前転させるkakizaki法を行なっております。

下まぶたの縁2〜3㎜の部位を目元から目尻まで切開し、緩んでしまった腱膜をまぶたに縫合します。

緩みが重度の場合には、目尻に向かって靭帯を緊張させる手技を追加する場合があります。

【Kakizaki法】

Pediatric Trichiasis Surgery内反症手術02-小児の睫毛内反症

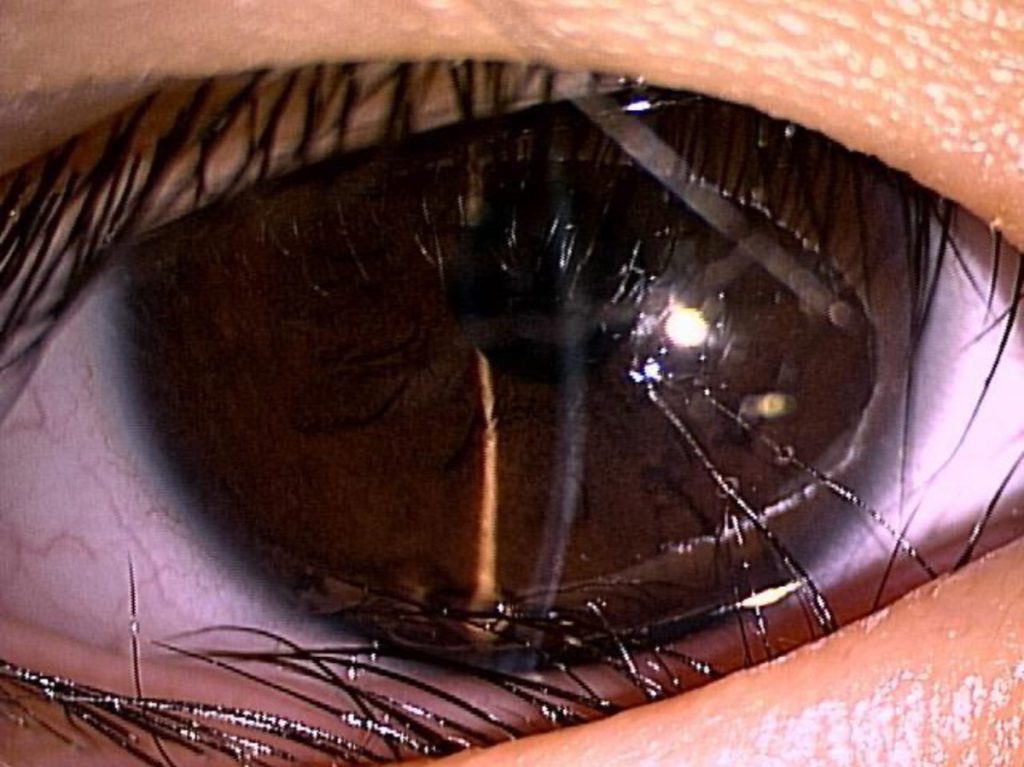

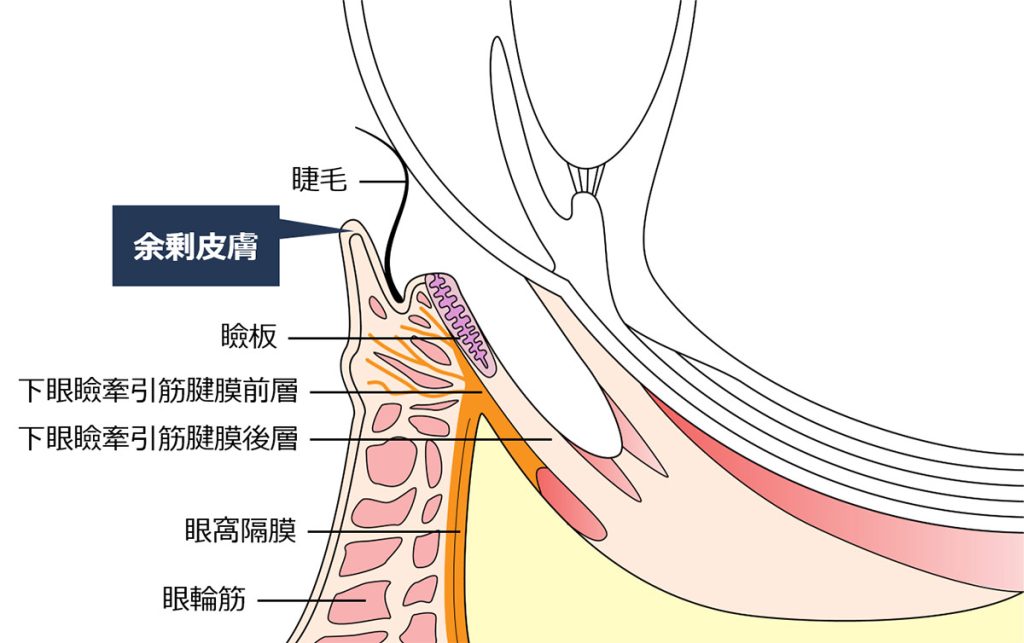

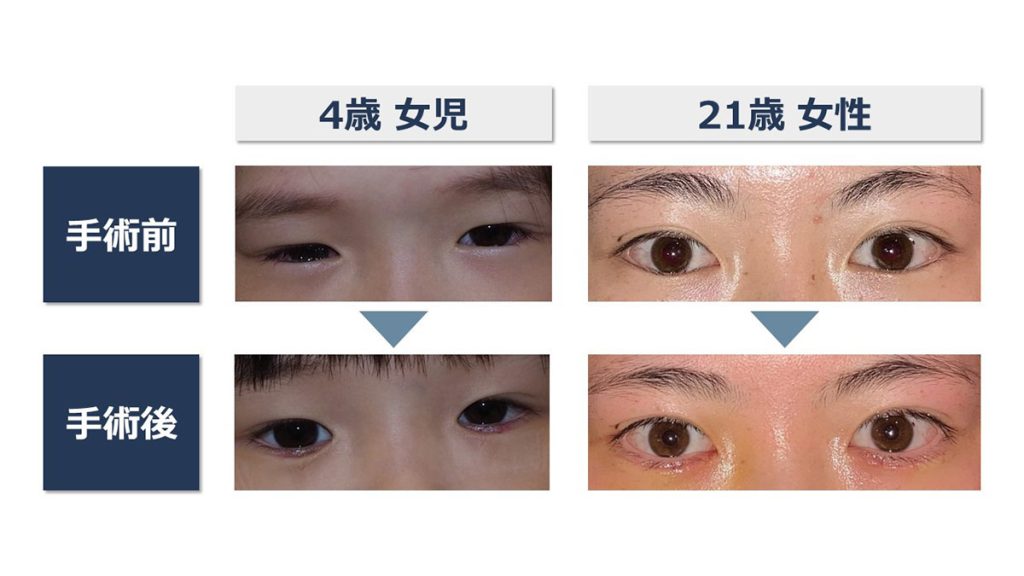

小児は生まれつき下眼瞼の皮膚が少し余っている傾向にあります。この程度が強かったり、下眼瞼を牽引する筋が少し緩んでいたりすると睫毛が眼球に当たってしまいます。加齢性の眼瞼内反症とは異なり、まぶたの位置は正常です。

ゴロゴロやチクチクなどの異物感の原因になり、視力が出にくくなることもあります。治療は手術です。

余剰皮膚の程度が強かったり、下眼瞼を牽引する筋が少し緩んでいたりすると睫毛が眼球に当たってしまう

睫毛内反症の手術

【手術の必要性】

・内反による症状が強いとき

・角膜の傷による乱視が視力発達に影響している場合

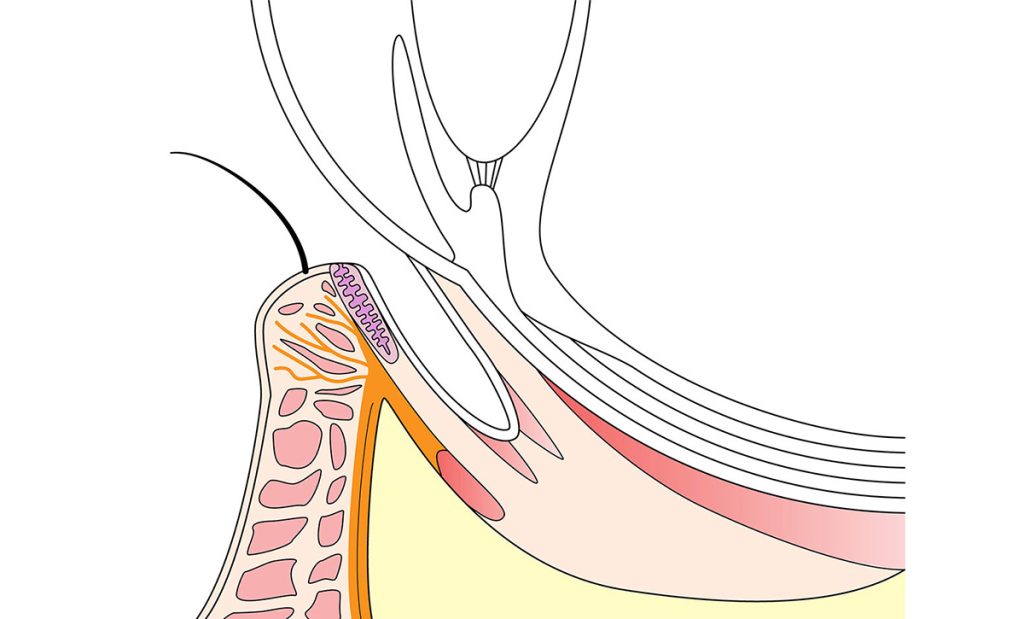

瞼縁に近い皮膚を切開し、下眼瞼牽引筋腱膜の前層を瞼板と睫毛側の皮下に通糸して、睫毛を外反させるHotz変法を行なっております。

上まぶたの睫毛内反症の場合は、重瞼のデザインで皮膚を切開し、瞼板から睫毛側の皮下に通糸することによって重瞼を作成し、瞼縁に乗り上げている余剰な皮膚・眼輪筋を切除します。

Blepharoptosis眼瞼下垂01-眼瞼下垂とは

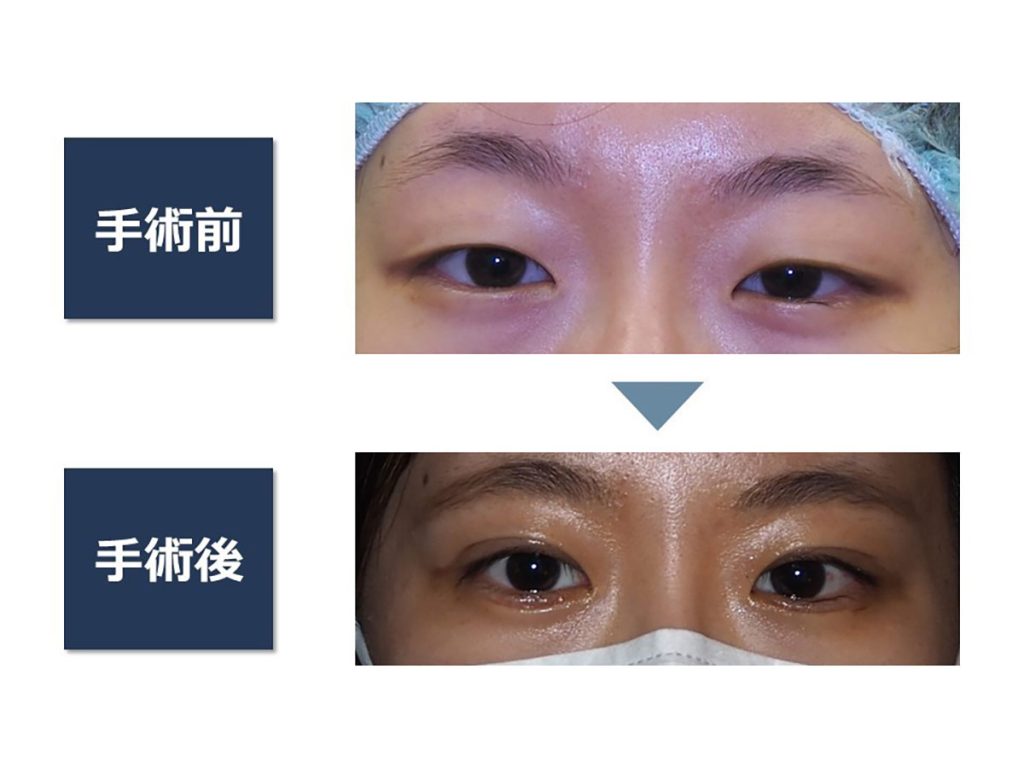

眼瞼下垂(がんけんかすい)とは、広義では、まぶたが下がることで見にくくなる状態を示し、主に3つの病態に分けられます。

- まぶたを挙上する働き自体が低下しているもの

- まぶたの上の皮膚が緩んで被さってくるもの(眼瞼皮膚弛緩症)

- 生まれつきまぶたが下がっているもの(先天眼瞼下垂)

以上、この3つです。下がったまぶたによって、視野が狭くなるという視覚的な障害の他、いつも眠たそうに見えるなどの外観的な問題も伴います。

まぶたを頑張って開けようと、おでこの筋肉を使ってまぶたを挙げたり、顎を挙げて見ようとしたりする代償行為のため、慢性的な肩こりや頭痛の原因になることもあります。また、生まれつきの眼瞼下垂の場合、視力の発達の遅れが問題になることもあります。

Ptosis Treatment眼瞼下垂02-どんな治療をするの?

前述の通り、眼瞼下垂は大まかに3つの病態に分類することができるので、各々によって治療のアプローチが異なります。

1、眼瞼下垂(まぶたを挙上する働き自体の低下)

このタイプの多くは加齢の変化によって起こるものです。ハードコンタクトレンズを長年装用している方にも起こります。

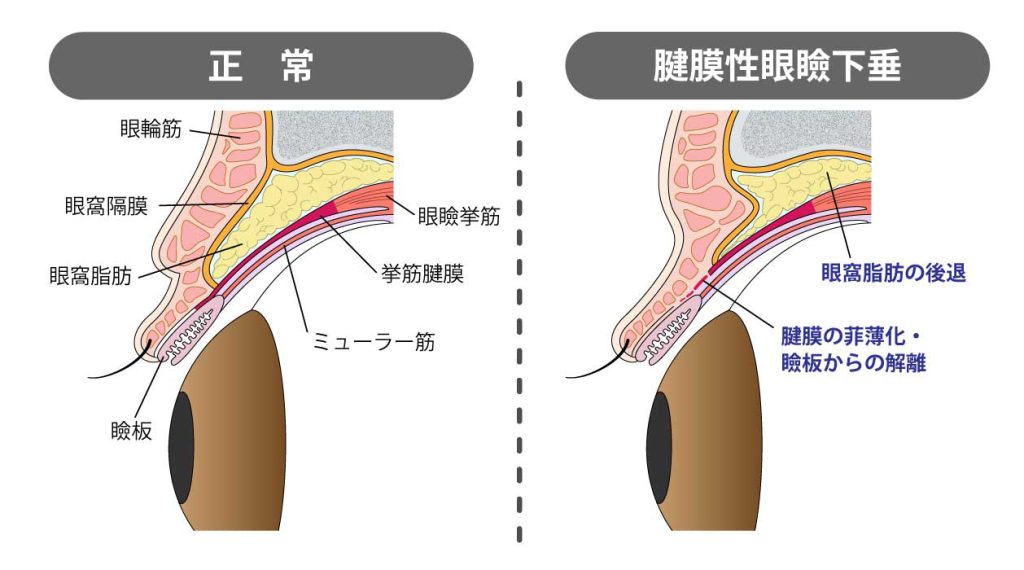

原因の多くは、まぶたを上げる筋肉(上眼瞼挙筋)の腱の部分が剥がれたり、薄くなったりすることにより、まぶたを挙上させる力が伝わりにくくなっていることです(腱膜性眼瞼下垂)。

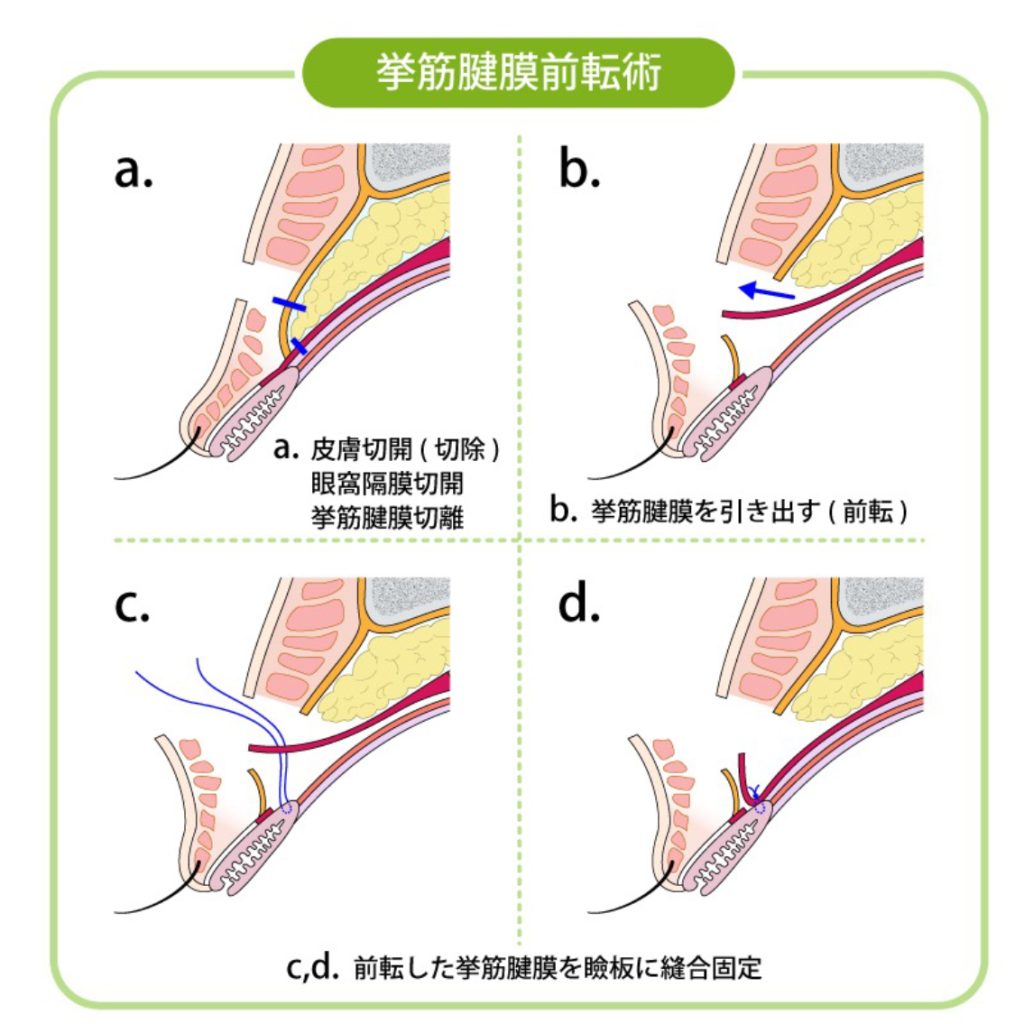

手術では、挙筋の腱膜をまぶたの付着部から一度外して前転し、それを再度縫い縮めるように固定します(挙筋短縮術)。

筋肉自体の力が弱くなっている場合やまぶたを上げる神経の麻痺がある場合では、眼瞼挙筋腱膜を縫い縮めても無効なため、おでこの力でまぶたを挙げやすくする方法を選択します。眉の部分とまぶたの間にトンネルを作り、そこに丈夫な糸やゴアテックスという人工素材を通してつり上げます(前頭筋吊り上げ術)。

2、眼瞼皮膚弛緩症(まぶたの上の皮膚がかぶさってくることにより見にくくなるもの)

一見、眼瞼下垂にみえるけれども、まぶたを上げる筋肉や腱には異状がないので、偽眼瞼下垂(ニセの眼瞼下垂)とも言われます。

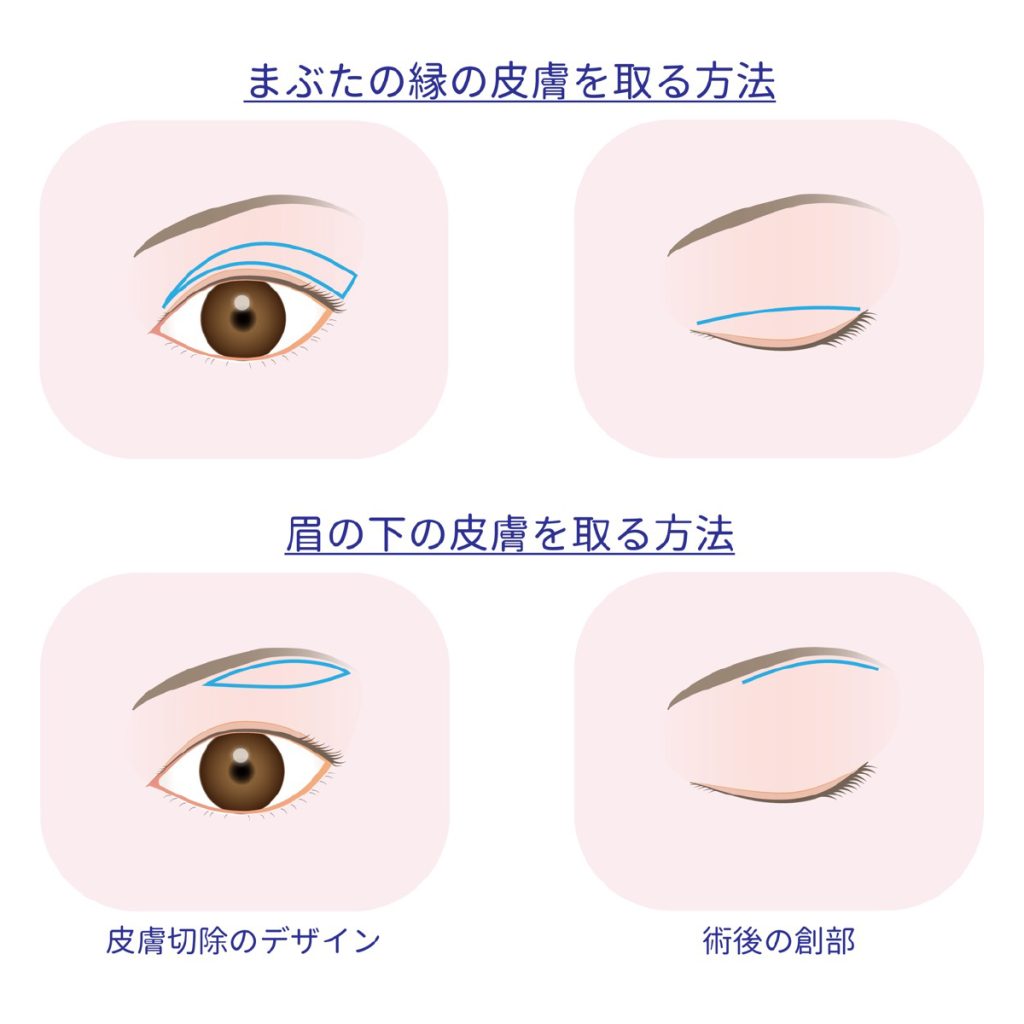

治療法は、図のような二通りの方法があります。まぶたの縁の皮膚を取る方法は、比較的まぶたの皮膚が薄い方が適応となります。二重のラインで切開するので、もともと一重の方は新しく二重になります。眉の下の皮膚を取る方法は、まぶたが厚ぼったい方に向いています。眉の下のラインに沿って切開するので、傷のラインは眉毛や化粧のラインによって目立たなくなります。

3、生まれつき認められるもの(先天眼瞼下垂)

生まれつきの眼瞼下垂のほとんどは「単純性眼瞼下垂」と言われるもので、原因はまぶたを上げる筋肉の繊維の減少です。

生まれつきの眼瞼下垂であるため、特に片側の患者さんで視力の発達の遅れ(弱視)を生じることがあります。まずは、厳重な経過観察の上、視力の発達を確認してゆきます。手術時期については、顔の成長をできるだけ待ちますが、視力の発達が遅れている場合、小さい年齢のうちに手術をしなければならないことがあります。

術式は、前頭筋吊り上げ術を選択することが多いです。

For Those Considering Surgery眼瞼下垂03-手術を考えている方へ

当院では、まぶたの手術を小沢眼科内科病院の眼瞼専門医に依頼紹介いたします。保険診療で行なっていますが、美容面にも配慮しております。また、目の周囲の組織を扱うため、術後に乱視やドライアイが悪化するなどして「見る」機能を損なわないよう、留意しています。

手術当日は一泊入院をお願いしていますが、ご希望により日帰り手術の対応も可能です。まずは、心当たりの症状があれば、お気軽にご相談ください。

Glaucoma Surgery緑内障01-手術治療

緑内障には様々な手術療法があります。緑内障手術は小沢眼科内科病院で対応しております。手術方法は、大きく分けると流出路再建術と濾過手術に分けられます。

流出路再建術

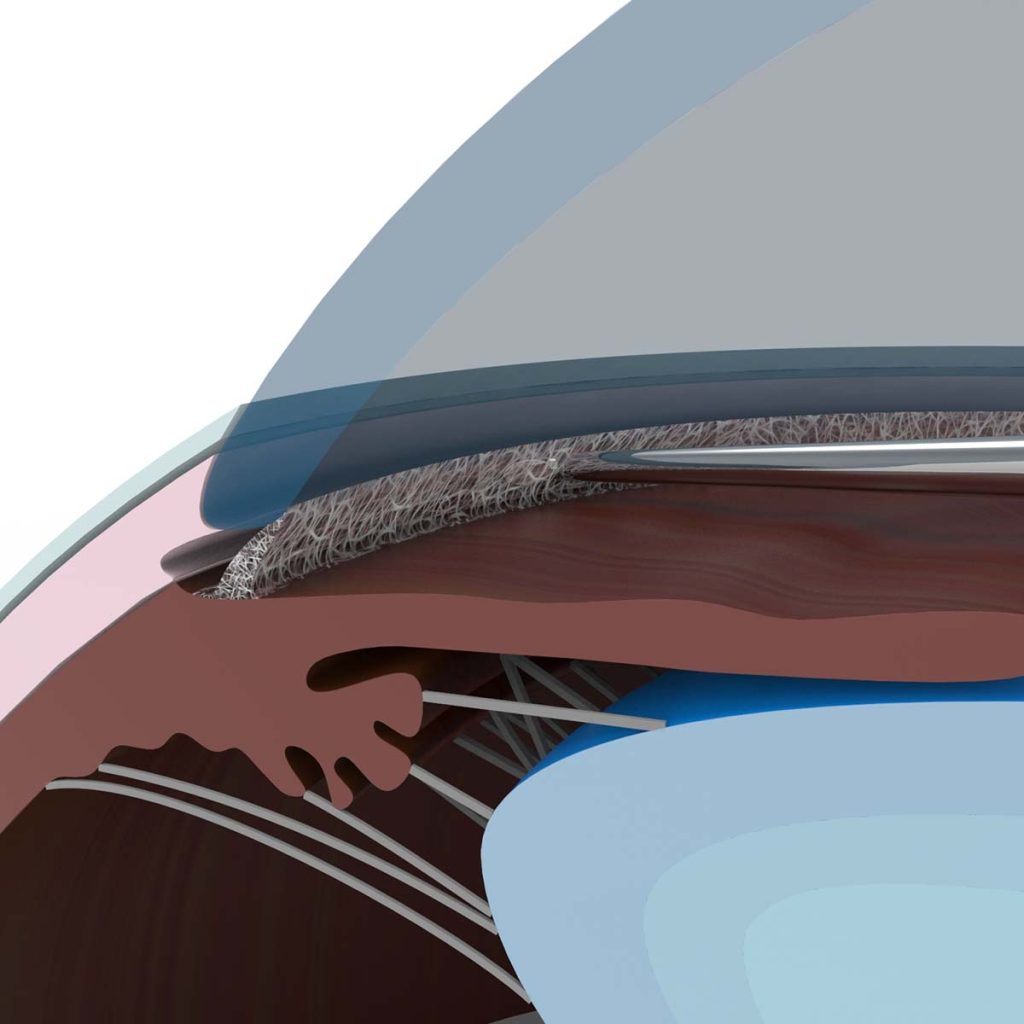

線維柱帯からシュレム管への流出抵抗を軽減するために行われ、線維柱帯を切開する線維柱帯切開術が主な術式です。

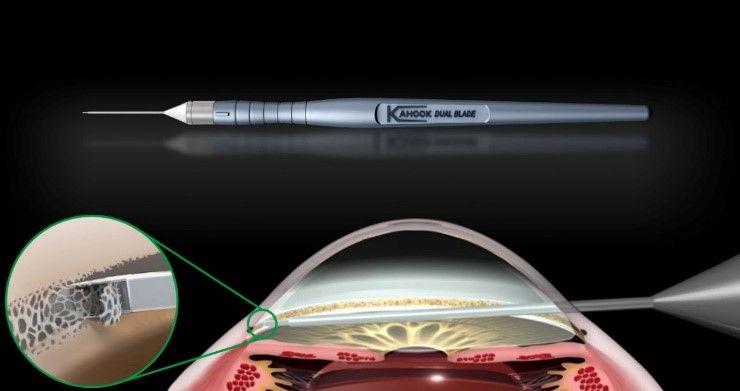

当院ではカフークデュアルブレードや谷戸式マイクロフックを用いた低侵襲の線維柱帯切開術を行っています。

術後の一過性の前房出血など術直後の合併症以外は少なく安全性の高い手術ですが、術後眼圧は15㎜Hgを下回る程度で、これ以下の目標眼圧が必要な場合には治療の限界で、後述の濾過胞再建術が選択されます。

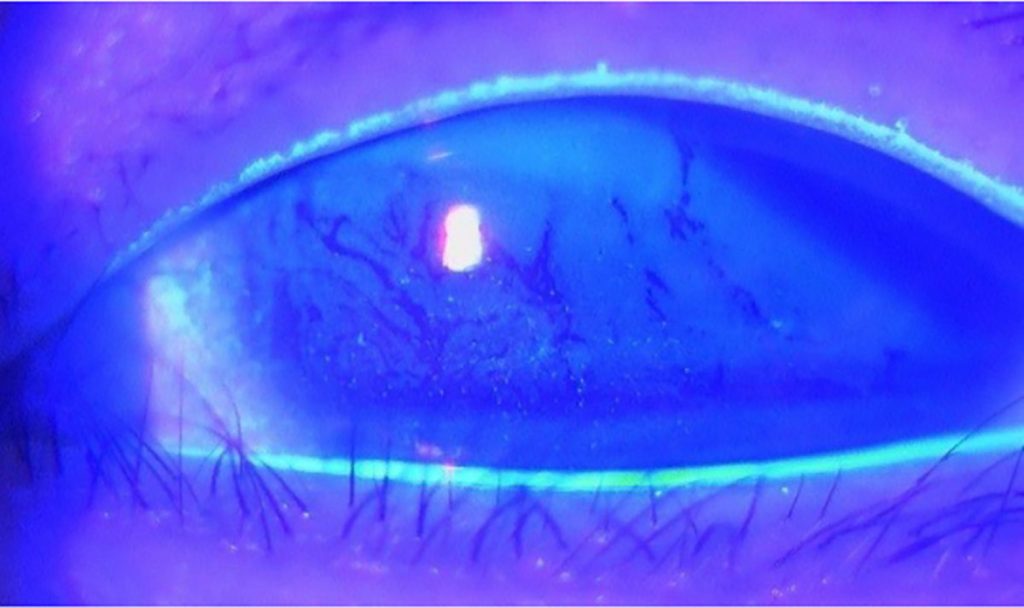

カフークデュアルブレードを用いた線維柱帯切開術

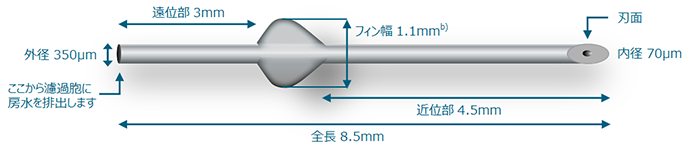

カフークデュアルブレードとは、幅0.23㎜の器具で、下図に示すように、2枚の刃で線維柱帯を切開することによって、房水流出路の抵抗を下げます。

細い器具なので、結膜などを傷つけず、角膜(黒目)の小さな創から挿入し、切開することが可能です。(図11)

白内障手術と同時に行うことが多いですが、単独手術も可能です。

手術の所要時間は5分程度です。

痛みは軽度で点眼麻酔で施行しますが、痛みが心配な方は前房内麻酔やテノン嚢下麻酔で行うことも可能です。

術後数日、前房出血や一過性の眼圧上昇のために、霞んで見えることもありますが、ほとんどは数日で回復します。

谷戸式マイクロフックを用いた線維柱帯切開術

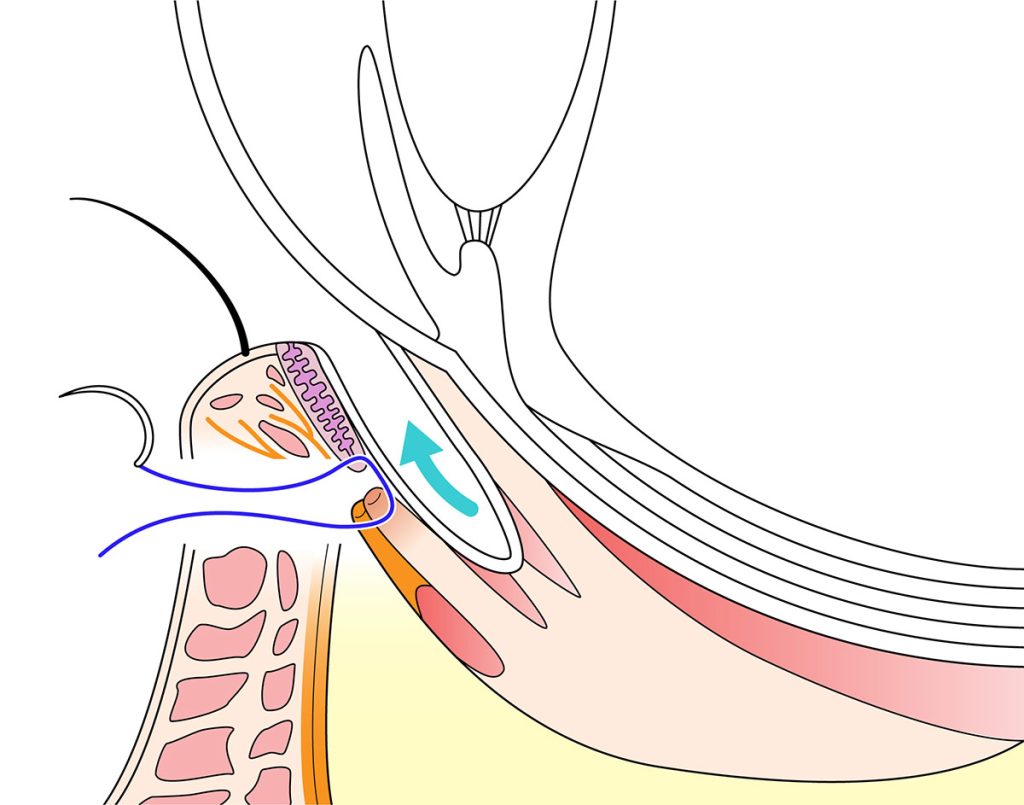

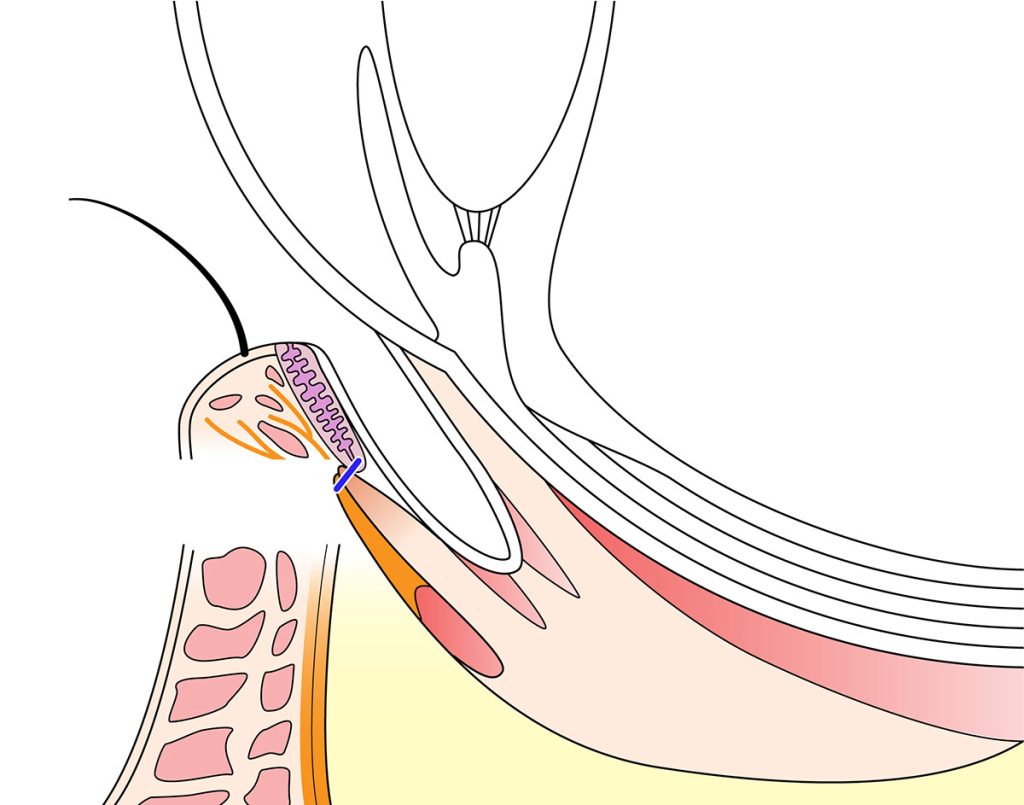

島根大学眼科学教室の谷戸正樹教授が考案されました。(図12,13)

フックの先端を、線維柱帯色素帯に沿って滑らせるようにシュレム氏管内に刺入する事で線維柱帯切開術を施行できます。(図14)

先端が鈍になっているため、線維柱帯の後方に位置する集合管を傷つけることが少なく、カフークデュアルブレードに比べてより低侵襲と言われています。

当院の線維柱帯切開は主にこの方法を用いています。

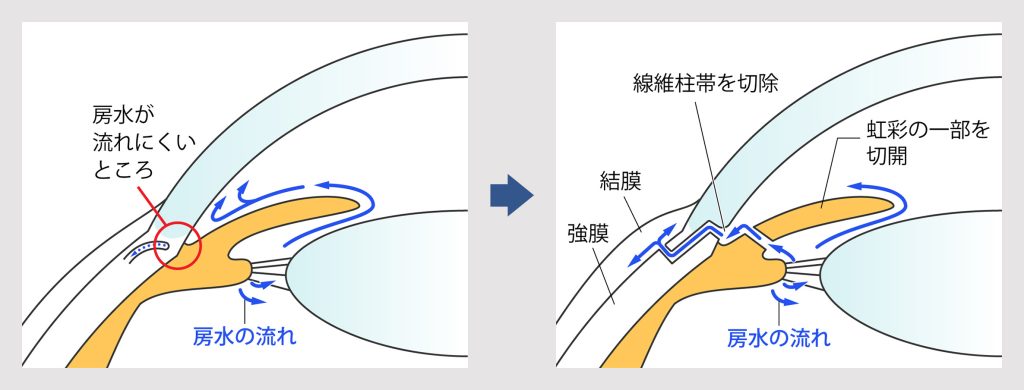

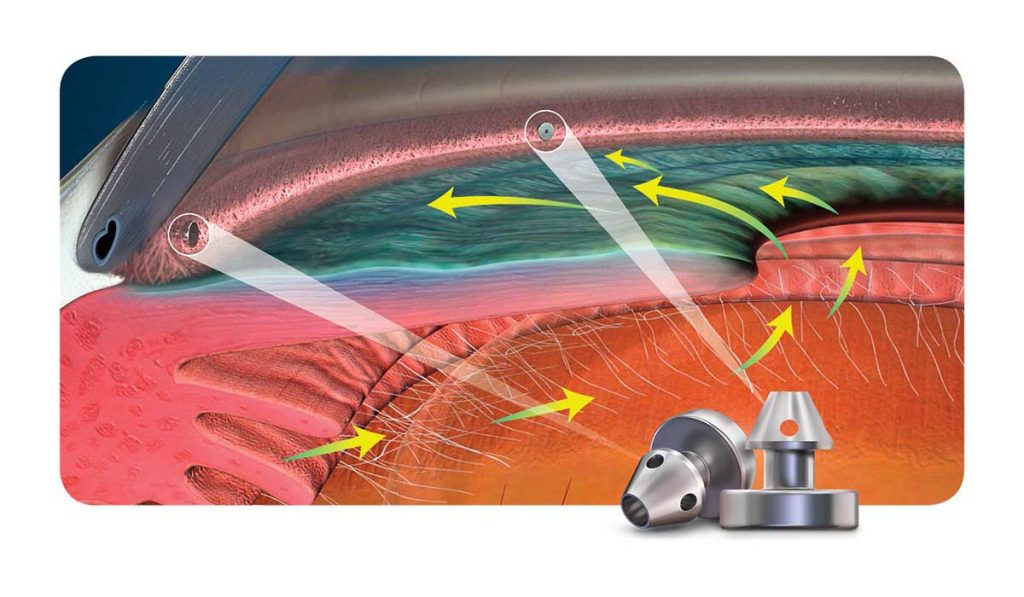

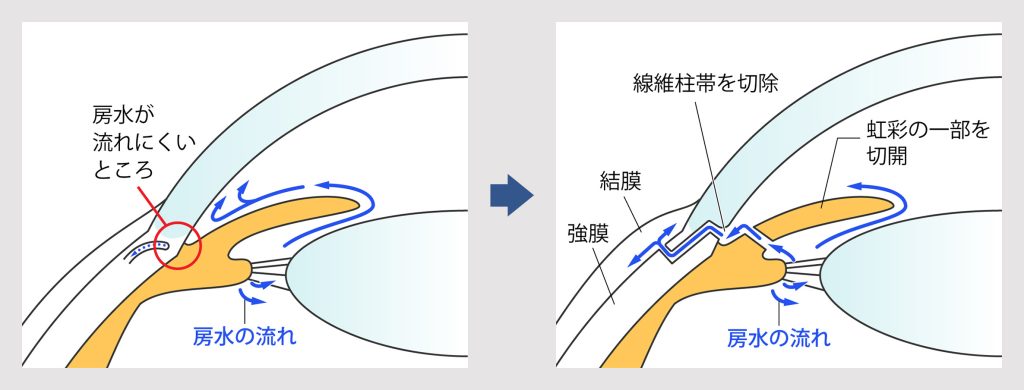

濾過手術

白目(結膜)の下に房水の流出路(バイパス)を作成し濾過胞を形成し、そこから周囲に房水を流すことで眼圧を下げる手術で代表術式は線維柱帯切除術です。(図15)

緑内障では最も一般的な手術療法で、緑内障手術といえば線維柱帯切除術のことを指すことが多いですが、術後短期・長期ともに合併症が多く、眼圧が高い末期症例や眼圧が低いにもかかわらず進行する症例で主に行われています。

手術自体は30分程度の手術です。

手術の成功は術後管理にかかっていると言われているほど、術後のきめ細かな管理が必要です。術後眼圧が変動しやすいため、それぞれの病態に応じて適切な処置を速やかに行う必要があります。

当院では1週間程度の入院加療を勧めています。

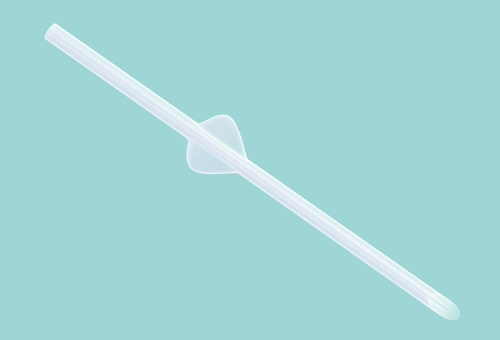

【プリザーフロ®マイクロシャント】

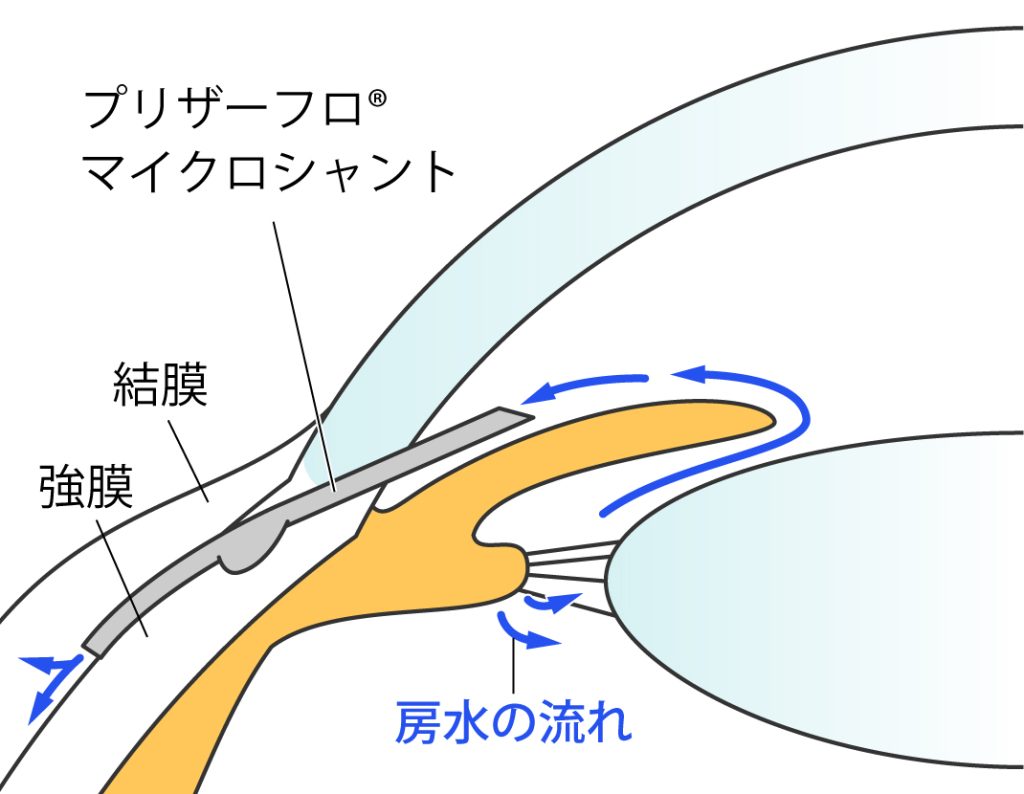

緑内障ドレナージシステムは2023年3月に国内承認を得た新しい緑内障手術用デバイスです。

白目(結膜)の下に房水の流出路を作製し、目の外側へ房水を流します。線維柱帯切除術のような強膜弁の作製、強膜縫合は不要なため、術中・術後の合併症のリスク軽減が期待されています。

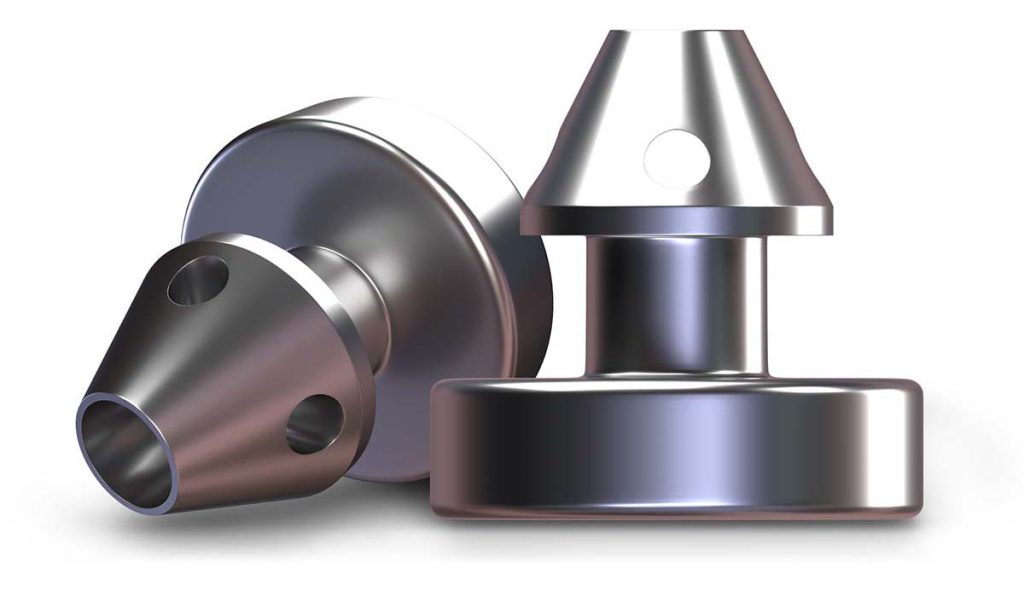

iStent Inject W(アイステント インジェクト ダブリュー)

iStentは軽度から中等度までの緑内障を治療するために、厚労省の承認および保険収載された日本初のインプラント医療器具です。ステントを線維柱帯へ留置することで、房水排出を促進し、点眼剤を減らす、または点眼剤に頼らずに持続的な眼圧下降効果が期待されています。

現在、当院では長さ0.3㎜の微小なステントを線維柱帯の2カ所に留置するiStent Injectを採用しています。 (図16,17)世界45ヵ国以上で使用され、60万本以上の実績がある有効性と安全性のエビデンスが多数(125報以上の論文数)公表されている製品です。

手術は白内障手術と同時に行います。白内障手術の際に作成した切開創からiStentを挿入するため、新たに切開をする必要はありません。所要時間は5分程度です。安全性に関しては白内障手術と同等という結果がFDAの臨床治験データで報告されています。緑内障を合併している患者様が白内障手術を行う場合はまず検討すべき治療法です。

【低侵襲緑内障手術:MIGS】

近年緑内障は様々な治療用デバイスが開発されており、手術侵襲が軽減してきています。このような低侵襲の緑内障手術を総称してMIGS(Minimally Invasive Glaucoma Surgery)と呼びます。

初期から中期の緑内障症例や、線維柱帯切除術の術後管理が難しい高齢の患者様が適応となります。

MIGSにはカフークデュアルブレードや谷戸式マイクフックを用いた線維柱帯切開術、iStentなどが含まれます。当院ではこれらすべての手術に対応しています。

MIGS

・カフークデュアルブレードを用いた線維柱帯切開術

・谷戸式マイクロフックを用いた線維柱帯切開術

・iStent Inject W

Neovascular Glaucoma血管新生緑内障01-血管新生緑内障とは

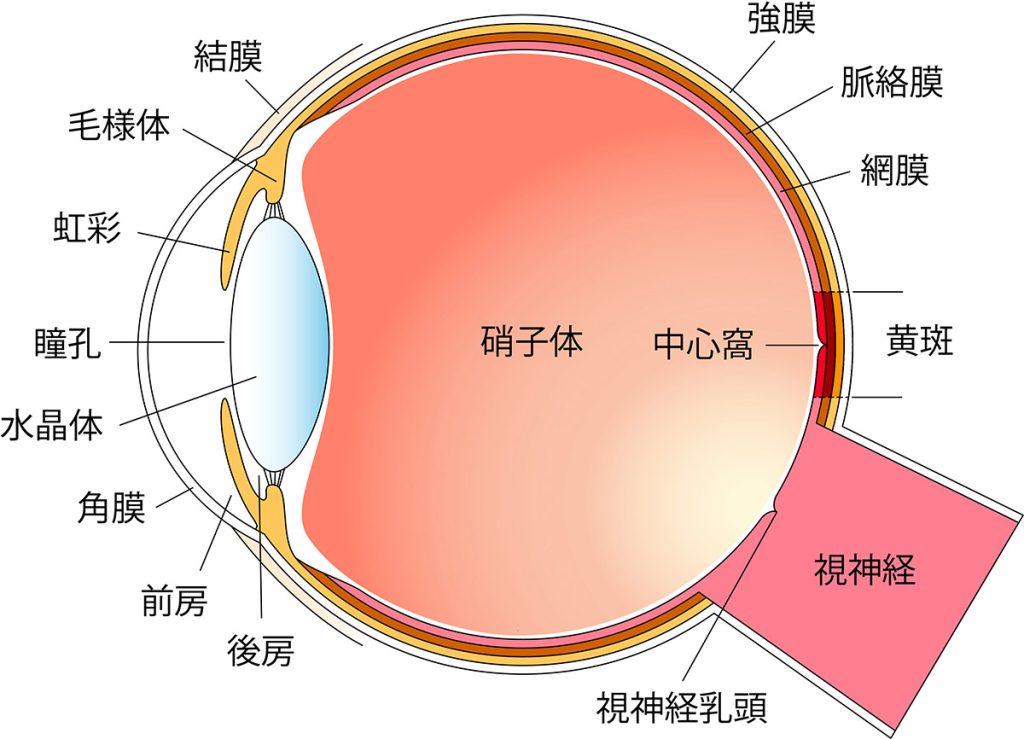

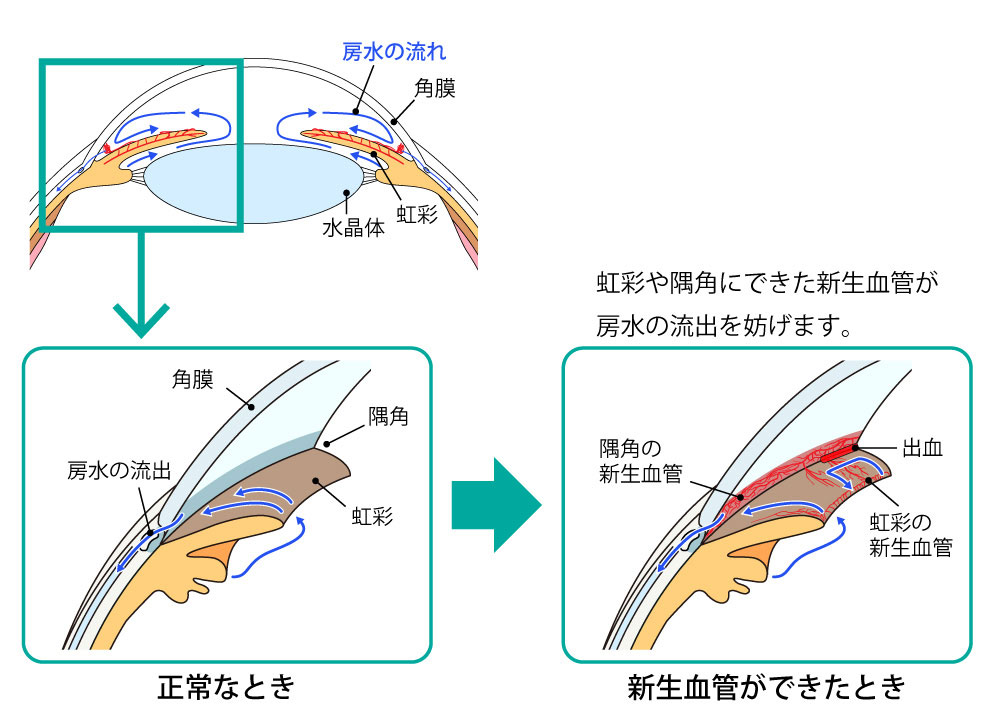

眼の中の網膜(フイルムの役割をしている部位)(図1)の循環状態が不良になり、細い血管に血流不足が生じることを

虚血(きょけつ)と言います。虚血が進行すると、血管内皮増殖因子(VEGF)と呼ばれる血管新生因子が増加し、

隅角(ぐうかく)という房水(ぼうすい:眼の中の水)が流れ出る部分に新生血管を生じ、房水の流れをせき止めてしまいます。これが原因で眼圧が上昇し、視神経が障害され視野障害をきたすものを血管新生緑内障と呼びます(図2)。

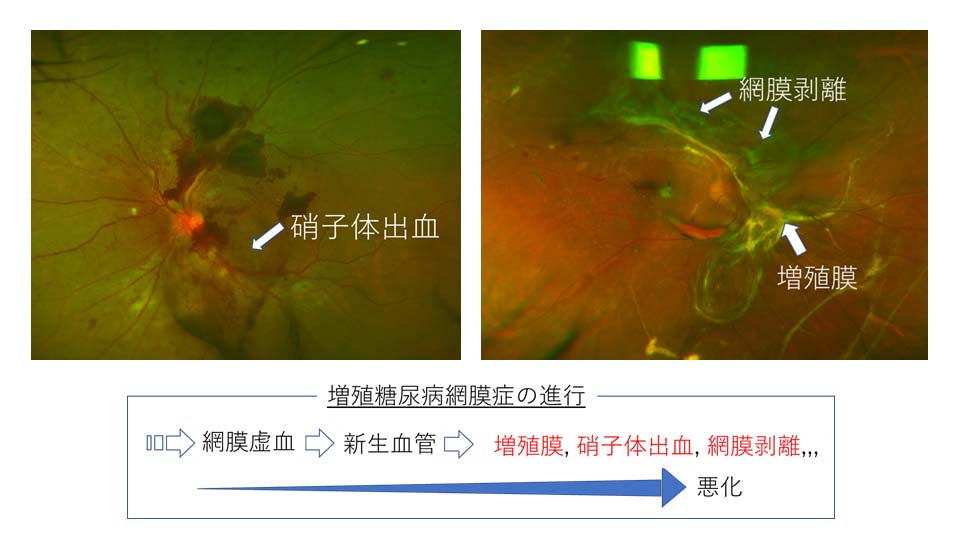

血管新生緑内障の原因として、糖尿病網膜症が代表的です。増殖糖尿病網膜症(図3)、血糖コントロール不良、若年者、糖尿病の罹患期間が長い、レーザー治療が施行されていない方では、血管新生緑内障の発症リスクが上がるといわれています。

その他にも、網膜中心静脈閉塞症、網膜静脈分枝閉塞症、網膜動脈閉塞症、ぶどう膜炎、眼外傷、眼腫瘍、内眼手術後などがあげられます。

血管新生緑内障は、緑内障の中でも治療成績は極めて不良で、早期発見・早期治療が大原則です。

隅角に新生血管が発生し、房水の流出を防ぐことで眼圧が上昇します。

網膜に新生血管を生じた段階を増殖糖尿病網膜症といいます。血管新生緑内障の他にも硝子体出血、牽引性網膜剥離など重篤な合併症を生じます。

Neovascular Glaucoma Surgery血管新生緑内障02-手術療法

(1) 線維柱帯切除術

結膜の下に房水の流出路(バイパス)を作成し、濾過胞(ろかほう)と呼ばれるスペースに房水を流すことで眼圧を下げる手術です。緑内障の標準的な手術療法です。

手術の成功は術後管理にかかっていて、術後のきめ細かな管理が必要です。術前後で眼圧が変動しやすいため、各々の病態に応じて適切な処置を速やかに行う必要があります。

具体的には、レーザーを用いて強膜弁を縫合した糸を切断するレーザースーチャライシス(LSL)、濾過胞と周囲の線維組織の癒着を注射針ではがすニードリング、濾過胞が平坦になって効果がなくなった場合、再度結膜を切開して濾過胞を形成し直す濾過胞再建術などがあります。

残念ながら、血管新生緑内障に対する線維柱帯切除術の治療成績は不良です。

また、線維柱帯切除術は術後の眼圧水準の予測が困難であり、目標値にたどり着くのは容易ではありません。そのため、当院では血管新生緑内障に対する第一選択の手術療法としては行っておりません。血管新生緑内障などの難治例と見込まれる方では初回から後述のチューブシャント手術をおこなっています。

(1) 線維柱帯切除術

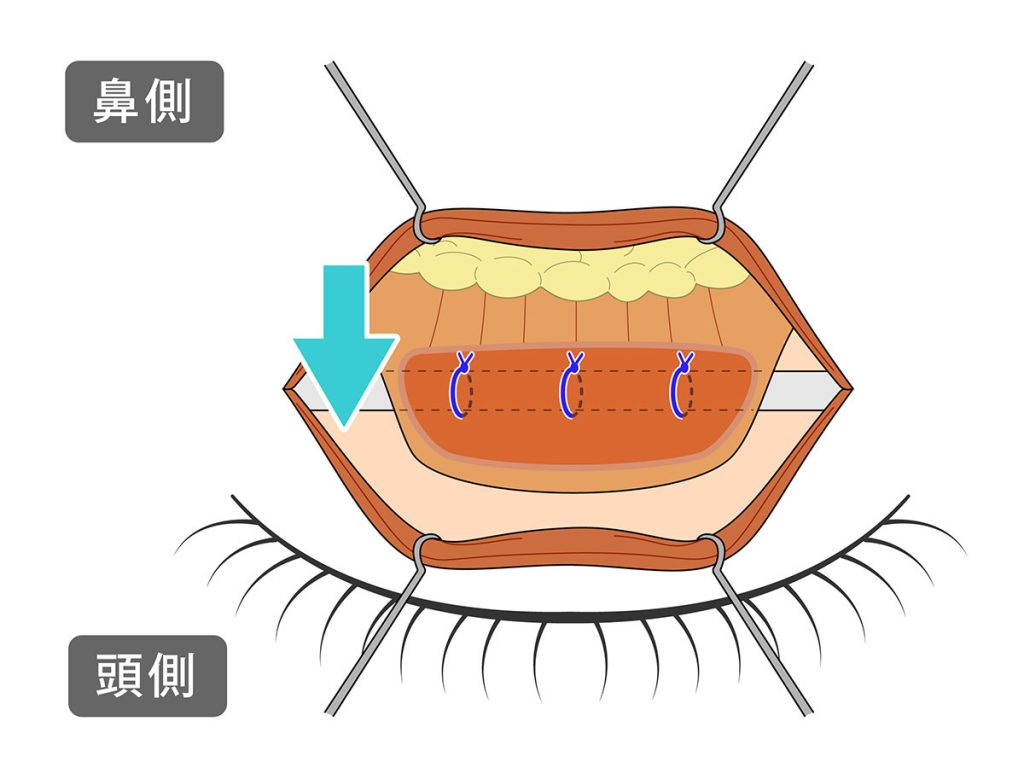

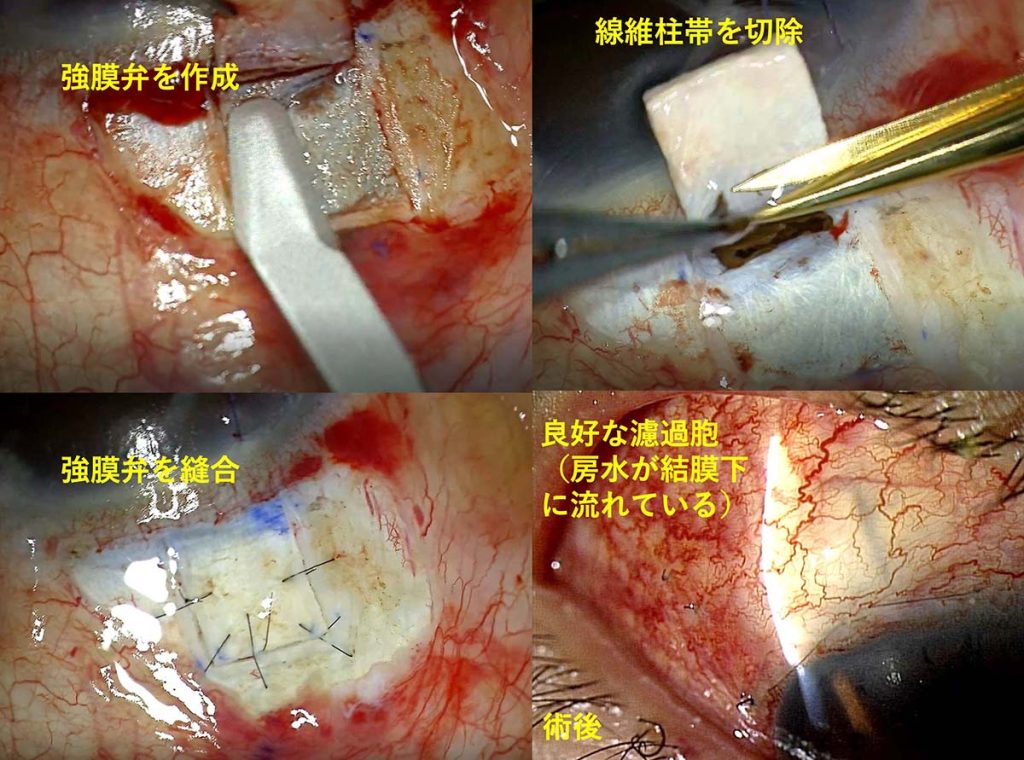

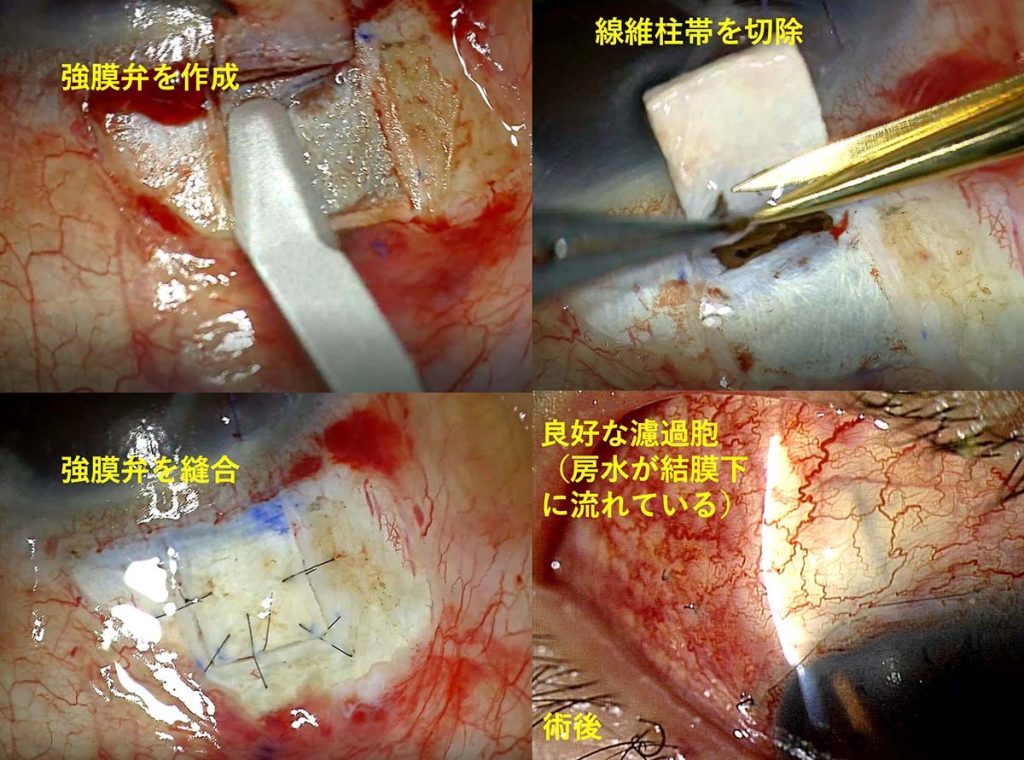

【線維柱帯切除術の手術手順(図10)】

①結膜を切開し、強膜を露出させて3~4mm径の四角の強膜弁を作製します。

②線維柱帯を切除します。

③強膜弁を細いナイロン糸で縫合します。

④結膜の下に風船状に濾過胞(房水が流れ出るスペース)が形成されています。

プレート[表面積:184 ㎟]

チューブ[長さ:25㎜・内径:0.350㎜・外径:0.635㎜]

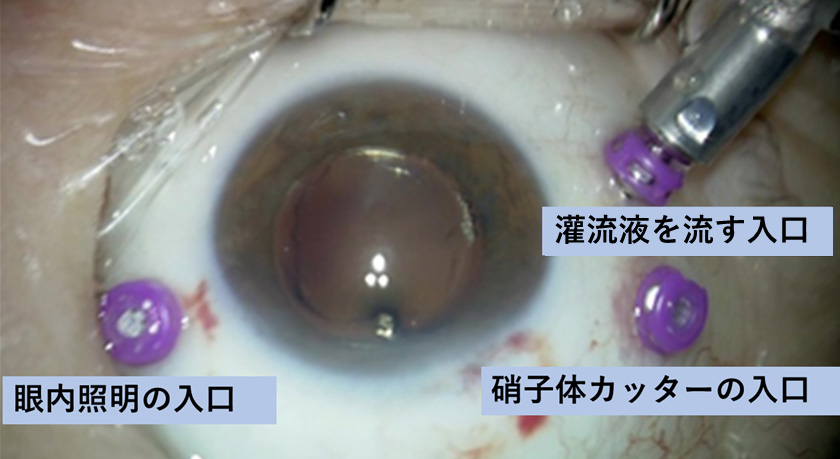

角膜から3.5-4mmの部位に3箇所の小さな孔をあけて器具を挿入し硝子体を切除します。

糖尿病網膜症では眼底全周にレーザーを行います。

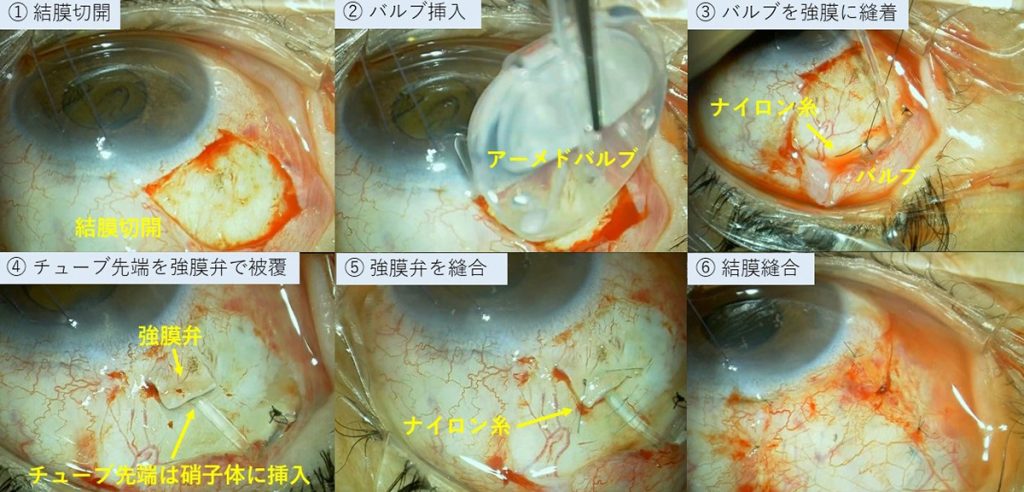

①結膜とテノン嚢を切開してバルブを入れられるスペースを十分に確保します。

②アーメドバルブを眼の奥に挿入していきます。麻酔が効いていれば痛みはありません。

③バルブと強膜を糸で縫着しています。バルブが術後外れないようしっかり縫います。

④強膜を切開して弁(フラップ)を作製し、チューブ先端を強膜弁の下に通します。チューブ先端は硝子体腔に挿入されています。

⑤強膜弁をナイロン糸で縫合します。

⑥テノン嚢、結膜を縫合してバルブの上から綺麗にかぶせます。

(3) プリザーフロ®マイクロシャント手術

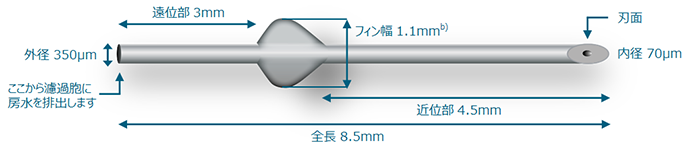

2023年3月に国内承認を取得した、新しい緑内障手術用デバイスです。線維柱帯切除術と同様、結膜下に房水の流出路を作製する濾過手術です。全長8.5㎜のデバイスを強膜から前房に刺入し、角膜輪部後方約6㎜に房水を誘導します。(図14)

強膜弁の作製や強膜縫合が不要のため、低侵襲で術後合併症のリスクが低下します。

ただし、血管新生緑内障に対しては慎重適応となっており、長期成績は不明です。

Anesthesia for Neovascular Glaucoma血管新生緑内障03-麻酔について

局所麻酔で行う場合、結膜を切開して眼の奥に注射麻酔を行います(テノン嚢下麻酔)。

麻酔が入るときに眼の奥に圧迫感がありますが、麻酔が効くとその後の操作で痛みを感じる事はほとんどありません。

希望に応じて点滴から気分を落ち着かせる鎮静剤を入れたり、低濃度笑気麻酔を使用することも可能です。

局所麻酔は意識が残るため、緊張や不安が強い方、閉所恐怖症の方、痛みに弱い方、認知症があり体動が大きい方などでは、小沢眼科内科病院吉沢本院にて全身麻酔でも施術可能です。

Postoperative Vision in Neovascular Glaucoma血管新生緑内障04-術後視力について

術直後は炎症や軽微な出血が起きることもあり、1~2週間程度は術前よりみづらくなります。その後は徐々に回復していくことが多いです。

長期的な視力は元々の網膜や視神経の状態に左右されるため一概には言えませんが、血管新生緑内障は治療に難渋することが多く、一般的には視力予後は不良です。

第Ⅱ期以降の血管新生緑内障では、一回の治療で完結することは珍しく、複数回手術を行っても失明に至ってしまう場合も少なくありません。

働き盛りの年齢に発症するため、将来的に視力低下が原因で、免許の更新が出来なくなり車の運転が困難となる場合もあります。

患者様ごとに病状は異なりますので、主治医より術前に詳しく説明させて頂きます。

Postoperative Complications in Neovascular Glaucoma血管新生緑内障05-術後合併症

高眼圧

血管新生緑内障は手術を行い一度は眼圧下降が得られても、時間経過とともに眼圧が再上昇する事があります。

術後早期から晩期までどの時期でも起こり得ます。濾過胞が瘢痕化や被胞化することで房水が流れ出なくなることが主な原因です。

緑内障点眼を再開しますが、それでも下降が得られない場合、虹彩新生血管が出現している場合は追加治療が必要です。抗VEGF療法やマイクロパルス毛様体レーザーで下降が得られる場合もあれば、再手術(濾過胞再建術、別の部位にチューブシャント手術を行うなど)を余儀なくされるケースもあります。

低眼圧

房水の排出量が房水産生量を上回った状態です。極端に眼圧が低く、眼球がたわんで変形してしまい、視力障害に影響する重篤な場合(低眼圧黄斑症、脈絡膜剥離)では追加処置を行います。

眼圧を上げるため、眼の中に粘性の高いヒアルロン酸注入や、硝子体腔にガスを注入する場合があります。濾過量が多い場合は結膜の上から縫合を追加する場合もあります。高度な脈絡膜剥離(図15)の場合は、追加手術が必要になる場合もあります。

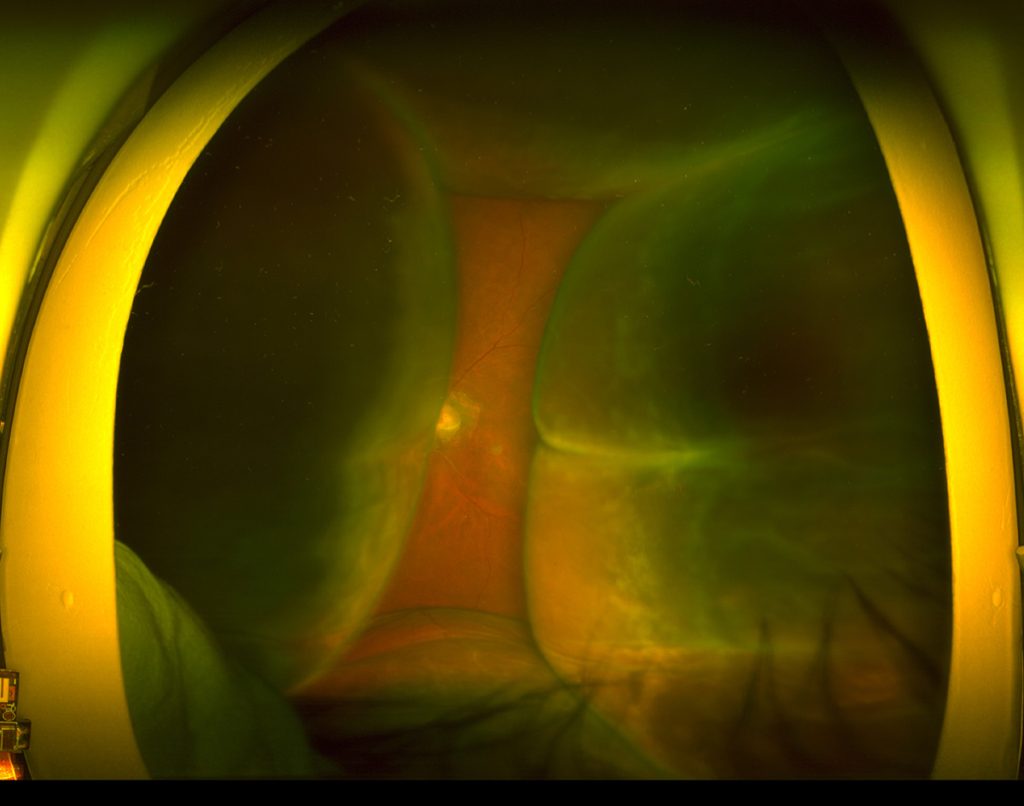

※(図15)眼底に著明な隆起を認めます。低眼圧の持続が原因で発生することがあります。

写真では、脈絡膜同士がくっつきそうになっており、高度の脈絡膜剥離の状態です。一時的に眼圧を上げる処置が必要です。術前高眼圧、術後低眼圧、高齢者の方で発生しやすいです。

出血性脈絡膜剥離

急激な眼圧変化により後毛様動脈が破綻し、脈絡膜上腔に血液が貯留した状態です。緑内障手術の数%に発生すると言われています。術前高眼圧、術後低眼圧、眼の手術歴がある方、強度近視、高血圧、高齢者、抗血小板・抗凝固薬を内服している方に発生します。緑内障手術において最も重篤な合併症です。出血が溶けだしてくる2週間前後に追加手術が必要です。視力予後は極めて不良です。

前房出血、硝子体出血

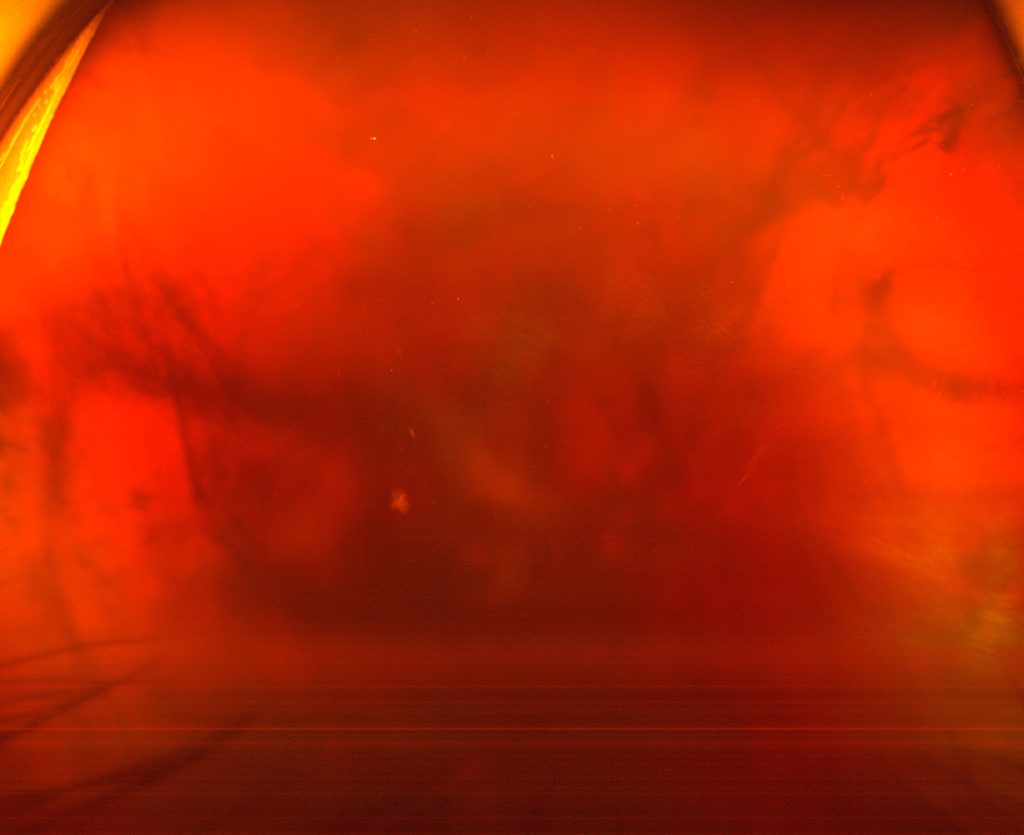

チューブシャント手術を行う際に硝子体手術を併用した場合に起こります。糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞症などの原疾患による出血、毛様体扁平部挿入を行う際のチューブ挿入部位からの出血などがあります。新生血管からの出血は手術中に十分止血しますが、術後の眼圧変動などが原因で再出血することがあります。活動性の高い増殖糖尿病網膜症で比較的多く、全体の10-20%程度にみられます。眼底がぼんやり見える程度であれば通常1-2週間で自然吸収されますが、眼底が透見できない濃厚な出血の場合は自然消退せず、再手術が必要になることがあります(図16)。

硝子体出血により眼底の観察が不能な状態。消退しなければ硝子体手術の適応です。

虹彩・隅角新生血管の再発

第Ⅱ期(開放隅角緑内障期)以降では、血管新生緑内障の原因となっている新生血管が完全に退縮することはまれで、抗VEGF療法の効果がきれる1-3カ月後に再出現するケースが多いです。この場合、繰り返しの硝子体内注射が必要となります。上述のように眼圧上昇も伴っていて、注射が無効のケースでは再手術となります。

再増殖

おもに増殖糖尿病網膜症の患者様で起こり得ます。網膜症の活動性が落ちず、増殖組織が術後に再発生した状態です。術前に活動性が高い方、若い方ほど出やすい傾向にあります。再手術が必要です。眼底を長期的におさえる目的でガスやシリコーンオイルを注入する場合があります。

網膜剥離

チューブシャント手術に硝子体手術を併用する場合に合併することがあります。増殖糖尿病網膜症で牽引性網膜剥離を伴っている症例や、増殖膜と網膜の癒着が強く術中に網膜裂孔を形成した場合、手術中に硝子体を除去している際に網膜が牽引されて網膜剥離となる場合などが想定されます。自然軽快は望めず再手術が必要です。

網膜剥離

剥離網膜を抑えるため、ガス(SF6,C3F8)あるいはシリコーンオイルの留置が必須です。

眼球運動障害

チューブシャント手術ではプレートを、眼球を動かす筋肉(外眼筋)の近くに縫合するため、外眼筋の作用に影響すると術後眼球運動障害が出現することがあります。程度が大きいと、ものが二重に見える複視を訴える場合があります。術後数カ月のうちに軽快することが多いため、基本的には経過観察します。改善がなければデバイスを摘出したり、斜視手術を考慮しますがそこまで至るケースは極めてまれです。

デバイス露出

移植したアーメドバルブの一部が結膜上へ露出してしまうことがあります。チューブ露出、プレート露出があります。

通常のチューブシャント手術では、自己強膜や保存強膜でバルブを被覆させますがそれでも完全に防ぐことはできません。

下方側にバルブを設置した場合に露出頻度が高くなります。放置すると低眼圧や細菌感染のリスクがあるため、早急な治療が必要です。